Voir notre article en format PDF

Le domaine public est une source importante de recettes pour les personnes publiques et notamment les collectivités territoriales. En effet, tout occupant ou usager doit, en principe, payer une redevance pour l’occuper ou l’utiliser : qu’il s’agisse du vendeur de journaux dans son kiosque, du restaurateur qui y installe sa terrasse, du concessionnaire de service public ou du titulaire de marché de partenariat.

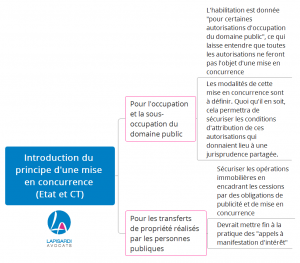

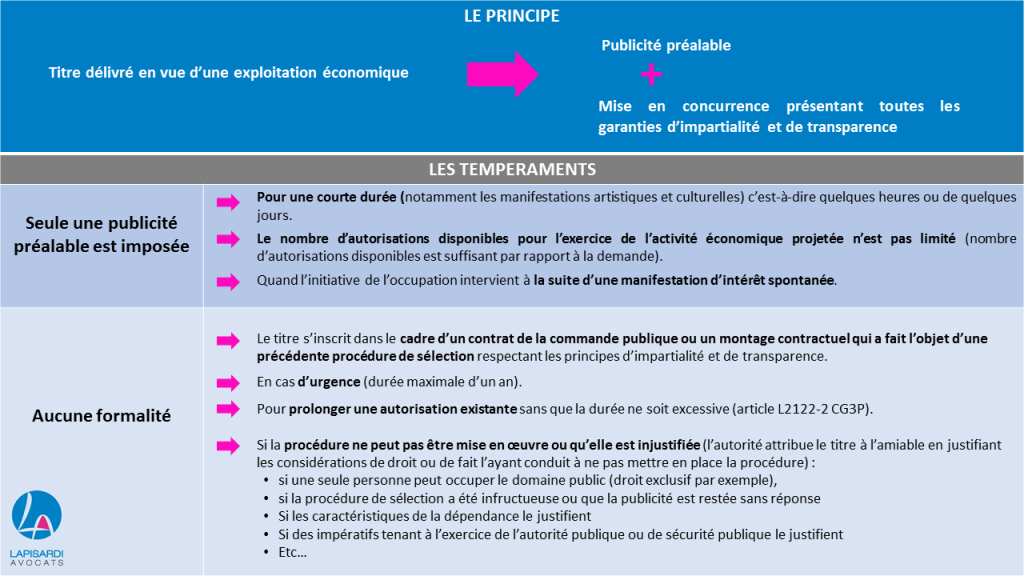

Pourtant, il n’existait pas, jusqu’à présent, d’obligation de mise en concurrence et de publicité préalables pour l’attribution de ces titres.

Sous l’influence de l’Union Européenne et, plus particulièrement de la décision de la CJUE du 14 juillet 2016, « Promoimpresa » imposant une transparence dans l’attribution des titres domaniaux, l’article 34 de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 a habilité le gouvernement à modifier les règles relatives à la propriété des personnes publiques par ordonnance. En effet, elle avait établi une feuille de route précise, incitant notamment à adopter une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables (voir notre article sur ce point).

Partant, l’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques consacre cette obligation tout en prévoyant des exceptions ; elle prévoit également une clarification des règles relatives à la gestion du domaine afin d’optimiser la valorisation des propriétés publiques.

Certains titres domaniaux doivent faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence

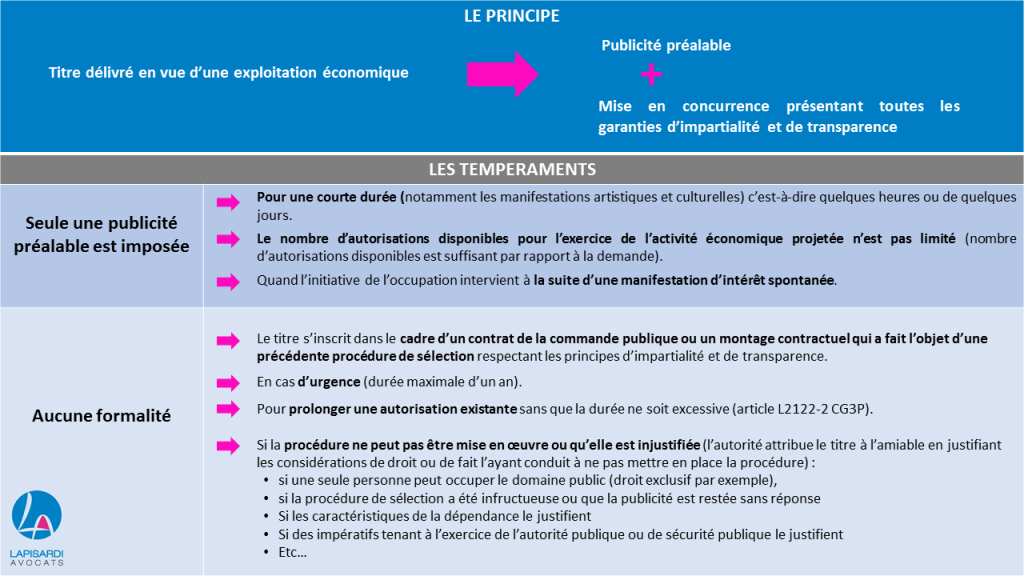

Le principe est désormais que l’occupation ou l’utilisation du domaine public en vue d’une « exploitation économique » doit donner lieu à des mesures de publicité et de mise en concurrence. Cette notion est large ; a priori seules les activités des associations ou d’intérêt public pourraient y échapper. De plus, plusieurs exceptions sont prévues.

De manière logique la cession du titre et des droits réels résultant du titre est également affectée puisqu’il est désormais prévu qu’elle ne sera pas possible si le respect des obligations de mise en concurrence s’y oppose, c’est-à-dire si les conditions de la consultation préalable sont de nature à être remises en cause par la qualité du cessionnaire (art. 2122-7 et 2341-1 du CG3P et art. 1311-3 du CGCT). On peut noter que le texte ne prévoit pas, comme en matière de marchés publics ou de concessions, la possibilité de céder à une société issue d’une restructuration du titulaire précédent.

La durée des titres

En conséquence, la durée de l’autorisation doit être limitée à ce qui est nécessaire pour « assurer l’amortissement des investissements et permettre une rémunération de l’occupant ainsi qu’une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis ». Par cette formulation, le régime des conventions d’occupation du domaine public se rapproche de celui des concessions.

Le calcul du montant de la redevance est précisé pour les contrats de la commande publique

En principe, toute occupation ou utilisation privative du domaine public doit donner lieu au versement d’une redevance (article L2125-2 du CG3P). Aucune règle particulière n’existait quand il s’agissait d’en fixer le montant pour une occupation ou une utilisation liée à l’exécution d’un contrat public (par exemple pour construire un parc de stationnement et l’exploiter). Il fallait tenir compte, comme pour n’importe quel titre, « des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » (article L.2125-3 du CG3P). Or, quand un concessionnaire finance, parfois exclusivement, la construction d’un ouvrage pour l’exploiter ou exploiter un service, la notion « d’avantages » est toute relative… Cette règle générale pouvait ainsi conduire à des flux financiers croisés entre la personne publique et son cocontractant uniquement destinés à « refacturer » la redevance, au surplus assujetti à la TVA.

Désormais, le montant de la redevance liée à l’exécution d’un contrat de la commande publique devra être déterminé au regard de l’économie générale du contrat.

Il est même prévu que l’autorisation soit gratuite quand le contrat « s’exécute au seul profit de la personne publique ». Reste à savoir ce qu’il faut entendre par « seul profit »…

L’assouplissement de la gestion du domaine public des personnes publiques

1.Il est désormais possible de délivrer un titre d’occupation sur une dépendance du domaine privé par anticipation à son incorporation dans le domaine public

Prenons l’exemple d’une commune qui vient de lancer des travaux pour la construction d’un bâtiment destiné en partie, à accueillir ses services municipaux. Elle souhaite rentabiliser le rez-de-chaussée en permettant par exemple l’occupation par un restaurateur. Auparavant, elle devait attendre que les travaux soient achevés pour que le bien fasse partie du domaine public. Désormais, elle pourra délivrer un titre d’occupation avant même la fin de travaux.

Il faudra toutefois que cette incorporation au domaine public intervienne dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance de cette autorisation et que les conditions en cas de non incorporation du bien soient prévues.

2.Il est possible de vendre un bien alors même que celui-ci fait encore partie du domaine public

La loi Sapin 2 avait facilité les opérations immobilières pour l’Etat (voir notre article). C’est désormais également chose faite pour les collectivités territoriales.

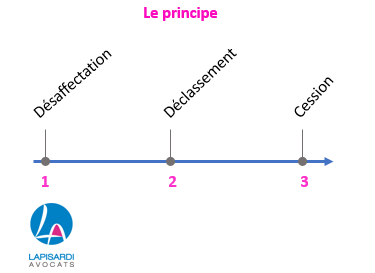

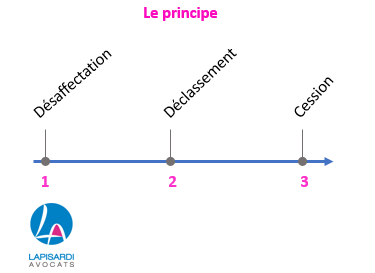

Prenons l’exemple d’une commune qui abrite une crèche communale dans un bâtiment destiné à être vendu et qui souhaite déplacer ce service public dans un nouveau bâtiment en cours de réalisation. En principe, elle doit suivre la procédure chronologique suivante :

Autrement dit, avec ce principe elle doit attendre que la crèche ait quitté les lieux pour prononcer le déclassement du bien et ensuite le vendre. Elle ne peut donc pas disposer du prix de la vente pour financer les nouveaux locaux tant que le service municipal occupe le bâtiment pourtant destiné à être vendu.

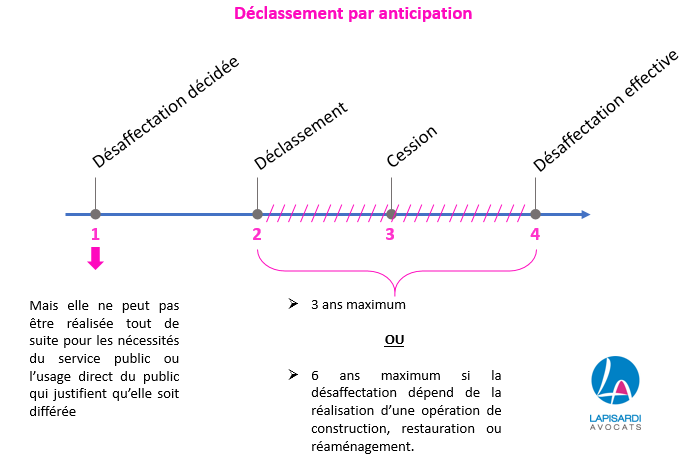

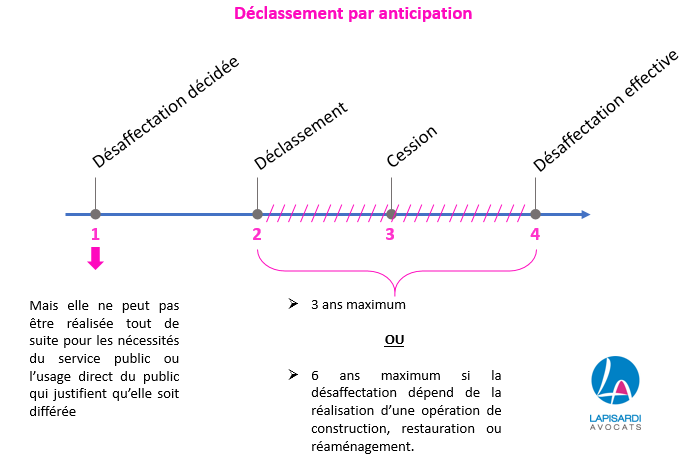

Désormais, la commune pourra anticiper le déclassement et la vente d’un bien alors même qu’il est toujours affecté au service public ou à l’usage du public.

L’acte de vente devra prévoir :

- une clause par laquelle la vente sera résolue (annulée rétroactivement), si la désaffectation ne s’opère pas dans ce délai ;

- les conditions de la libération de l’immeuble par le service public ou la reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public.

3.Il est possible de s’engager à vendre un bien alors même que celui-ci fait encore partie du domaine public

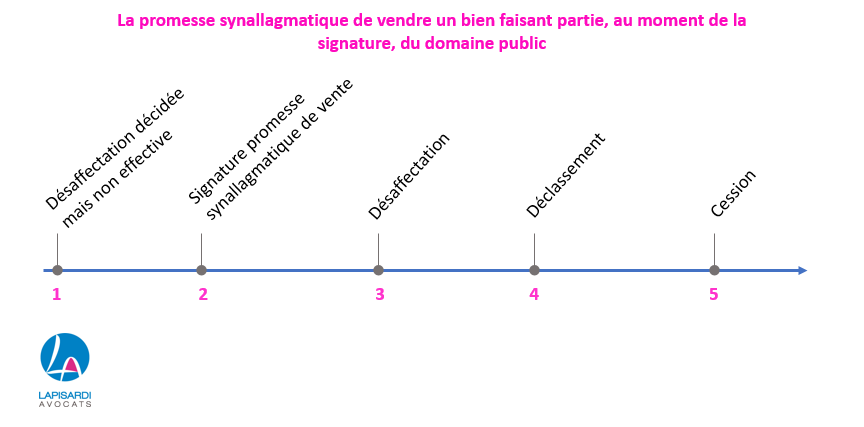

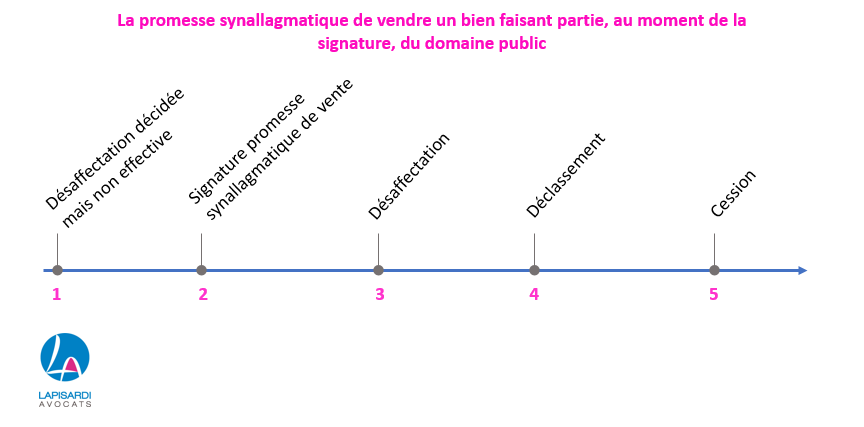

Dans les hypothèses où la commune souhaiterait, par exemple, vendre un bien affecté à l’usage d’un service public et toujours utilisé par ce service, mais qu’un déclassement par anticipation ne serait pas opportun, elle peut toujours signer une promesse synallagmatique de vente.

Il faut toutefois que la promesse synallagmatique prévoit (et ce, à peine de nullité) :

- des clauses précisant que l’engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l’absence, après la signature de la promesse, d’un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public ;

- et que l’indemnité prévue en l’absence de cession n’excède pas le remboursement des dépenses engagées par le bénéficiaire de la promesse et « profitant à la personne publique propriétaire ».

Cette restriction de l’indemnisation réduit toutefois l’intérêt de cet assouplissement car un promoteur qui réalise des études pour la conception d’un ensemble immobilier ne pourra pas en être indemnisé.

4.La régularisation de certaines cessions irrégulières

L’ordonnance vient également régulariser les cessions antérieures intervenues sans déclassement préalable, sous certaines conditions (article 12).

5. Une dérogation à l’interdiction de cession gratuite du domaine mobilier de l’Etat est consacrée

Alors qu’en principe il n’est pas possible de céder un bien du domaine public gratuitement ou à un prix inférieur à sa valeur vénale en raison de l’interdiction de consentir des libéralités, il est désormais possible de procéder à une cession gratuite de biens meubles du ministère de la défense au profit d’Etats étrangers. Il peut s’agir de matériels de guerre et assimilés lorsqu’ils contribuent « à une action d’intérêt public, notamment diplomatique, d’appui aux opérations et de coopération internationale militaire » ;

Ainsi, l’ordonnance du 19 avril 2017, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2017, met en conformité le droit national avec le droit européen et améliore la gestion du domaine des personnes publiques. Le gouvernement n’a toutefois pas intégralement épuisé l’habilitation qui lui a été donnée par l’article 34 de la loi Sapin 2, notamment en ce qu’elle ne soumet pas les transferts de propriété des collectivités territoriales à une mise en concurrence et une publicité préalables. La seconde partie de la réforme est donc attendue d’ici la fin de l’année.

Article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en Droit Public et Anne Villalard, stagiaire (Master II Pro Droit public des affaires à Paris I).