Le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018, un premier pas avant la loi ELAN

Voir notre article en PDF

Condition suspensive non levée, impossibilité d’obtenir son financement… : le recours contre un permis de construire signe souvent le coup d’arrêt du projet immobilier.

Jugée trop longue, la procédure est véritablement subie par les opérateurs et les Communes, alors même que les annulations de permis sont – finalement – de plus en plus rares.

Ainsi afin de « construire plus, mieux et moins cher », le projet de la loi ELAN ambitionne d’« améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme ».

Parallèlement, reprenant des propositions du rapport Maugüé du 11 janvier 2018, un décret du 17 juillet 2018 vient d’ores-et-déjà introduire plusieurs nouveautés procédurales (décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (partie réglementaire)

Et les choses passent enfin à la vitesse supérieure !

Délai maximum de jugement de 10 mois, cristallisation automatique des moyens soulevés devant le juge, limitation du référé suspension… – voici autant de mesures pour accélérer (enfin) le contentieux.

Une victoire : un délai maximum de jugement fixé à 10 mois !

Grande victoire pour les constructeurs, le décret du 17 juillet 2018 vient créer un article R.600-6 du Code de l’urbanisme prévoyant que : « Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement.

La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa ».

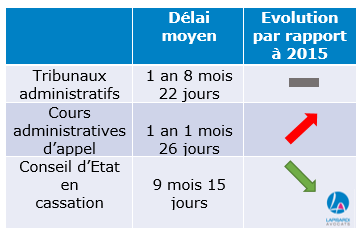

10 mois de procédure maximum viendront donc se substituer à une moyenne de jugement de 23 mois en première instance.

Ce nouveau délai ne concernera que les bâtiments comportant plus de deux logements ou les permis d’aménager un lotissement.

Il s’agit donc de projets d’une certaine ampleur destinés au logement – lesquels cristallisent beaucoup de contentieux.

Il est à noter que la rédaction du décret est même plus avantageuse qu’attendu. En effet, le rapport Maugüé prévoyait de limiter le bénéfice de cette mesure aux logements collectifs situés en zone tendue.

Les dispositions complémentaires du décret du 17 juillet 2018 pour accélérer les délais de jugement

Une cristallisation automatique des moyens pendant l’instance

La cristallisation des moyens est une technique contentieuse prévue par l’article R.611-7-1 du Code de justice administrative qui permet au juge de prendre une ordonnance empêchant les parties d’invoquer de nouveaux moyens à compter d’une date qu’il fixe.

Le but d’une telle mesure est d’éviter que le requérant n’égrène ses moyens petit à petit pour faire durer artificiellement la procédure

Jusqu’ici, les pratiques des tribunaux étaient assez hétérogènes dans la fixation de dates de cristallisation.

Le décret du 17 juillet 2018 crée des dispositions dérogatoires pour régir la cristallisation des moyens en urbanisme. Désormais, un article R.600-5 du Code de l’urbanisme prévoit que « les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ».

Le président du tribunal pourra toutefois, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie.

Le décret devrait donc permettre de fluidifier le contentieux en obligeant le requérant à abattre ses cartes plus rapidement.

Le maintien de la suppression de l’appel en zone tendue jusqu’au 31 décembre 2022

Créée pour faciliter la construction de logements dans les zones en carence, la dispense d’appel sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, alors qu’elle devait prendre fin au 1er décembre 2018.

Recevabilité des recours : des ajustements bienvenus qui restent à compléter avec la loi ELAN

Une harmonisation dans la définition de l’intérêt à agir

L’intérêt à agir est une condition de recevabilité de la requête. Pour agir, il faut démontrer que l’un de ces droits est suffisamment lésé.

Défini légalement en 2013, l’encadrement de l’intérêt à agir était alors vu comme le moyen d’écarter des requêtes intempestives. La définition élaborée ne concernait cependant que les permis de construire, d’aménager et de démolir, à l’exclusion des décisions portant sur des déclarations préalables – et ce, sans aucune raison.

Le décret du 17 juillet 2018 étend la définition légale de l’intérêt à agir à ces dernières. En effet, l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme s’applique désormais à toute « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code ».

Sur ce point, le décret devance le projet de loi ELAN qui comporte déjà des dispositions similaires pour la partie législative du Code. Par ailleurs, la loi ELAN devrait préciser le contenu de la définition de l’intérêt à agir en remplaçant les « travaux » par le « projet autorisé » afin d’exclure une caractérisation de l’intérêt à agir en fonction des nuisances générées par les seuls travaux de réalisation de la construction autorisée.

Enfin, le décret du 17 juillet 2018 vient préciser les justificatifs que devront produire – à peine d’irrecevabilité – les requérants pour justifier de leur intérêt à agir (article R.600-4) (comme par exemple un titre de propriété ou encore une promesse de vente).

Une limitation dans le temps du dépôt du référé suspension

Le projet de loi ELAN fixe une limitation dans le temps de la possibilité d’introduire un référé suspension à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.

Le référé serait ainsi impossible après l’expiration du délai de cristallisation des moyens.

La présomption d’urgence serait toutefois présumée satisfaite. En pratique cela revient donc à supprimer la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du Code de justice administrative. Comment, en effet, prouver que l’on ne va pas réaliser les travaux de construction avant que le juge ne statue au fond ?

Si cette présomption semble en premier lieu favorable au demandeur, elle l’est en réalité aussi pour le porteur de projet.

Dès lors que le juge sera obligé de statuer directement sur le doute sérieux quant à la légalité du permis, un rejet du référé conduira nécessairement le requérant à s’interroger sur le maintien de son recours au fond.

Et d’ailleurs, le décret du 17 juillet 2018 modifie le Code de justice administrative pour prévoir que le requérant qui voit son référé suspension rejeté pour absence de doute sérieux devra confirmer le maintien de sa requête au fond (article R.612-5-2).

Réciproquement, pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme, une suspension sera le signe des éléments à régulariser dans le permis avant la décision au fond.

L’impossibilité de demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme passé un délai de 6 mois à compter de l’achèvement de la construction

Le décret du 17 juillet 2018 ramène le délai au-delà duquel il n’est plus possible de demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme afférente à une construction d’un an à 6 mois à compter de son achèvement (R.600-3 du Code de l’urbanisme).

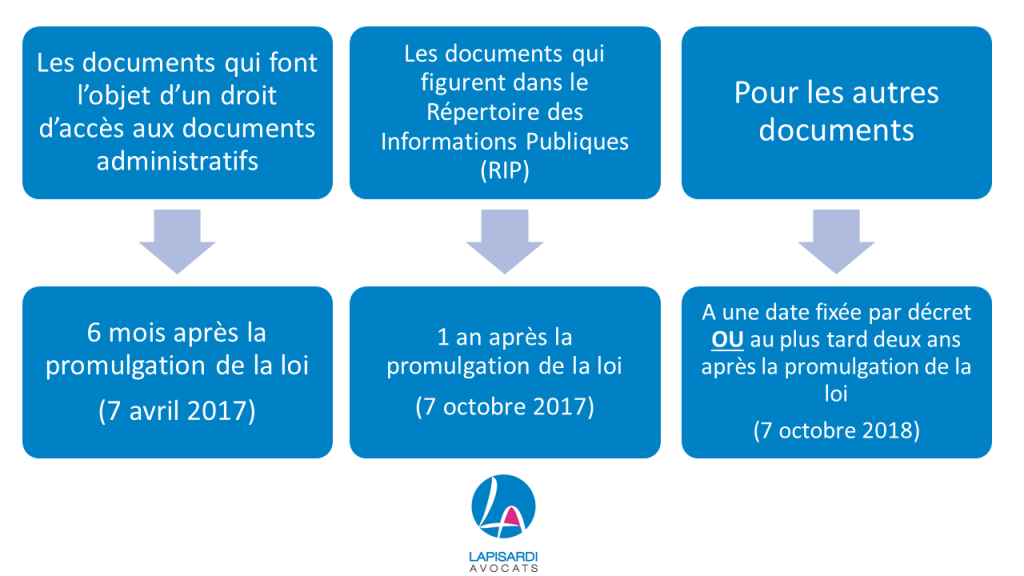

A quelle date les dispositions du décret du 17 juillet 2018 entrent-elles en vigueur ?

Le tableau ci-dessous récapitule l’entrée en vigueur de chacune des dispositions du décret (y compris de celles n’ayant pas donné lieu à un commentaire spécifique dans le cadre du présent article).

Il conviendra de faire preuve d’une vigilance particulière car le point de référence pour déterminer le caractère applicable des dispositions diffère suivant les articles visés.

Les autres points de réforme du contentieux de l’urbanisme attendus dans la loi ELAN

Une extension des possibilités de régularisation des permis en cours d’instance qui accroit le rôle du juge

La régularisation de l’autorisation d’urbanisme est un moyen efficace de vider le contentieux de sa substance.

Les articles L.600-5 et L.600-5-1 du Code de l’urbanisme offrent déjà de larges possibilités en la matière, que ce soit par le biais d’une annulation partielle avec régularisation postérieure ou par le biais d’un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation.

Le projet de loi ELAN étend les pouvoirs du juge en la matière puisque celui-ci devra examiner de lui-même la possibilité d’une régularisation, alors qu’il doit aujourd’hui être saisi de conclusions en ce sens.

De plus, le projet de loi prévoit que le juge devra motiver un refus d’annulation partielle ou de refus de sursis à statuer.

Une telle réforme va dans le bon sens pour préserver les autorisations d’urbanisme mais va encore accroitre la charge de travail des juridictions qui vont être amenées à faire le travail des défendeurs.

Quoi qu’il en soit, ces derniers ne doivent pas uniquement se reposer sur le juge qui n’examinera la question de la régularisation que comme une « bouée de sauvetage » en fin de procédure. Pour éviter de perdre un temps précieux, un audit objectif du permis de construire doit être réalisé en début de contentieux afin de procéder aux régularisations qui seraient nécessaires au plus vite.

Un recours abusif défini plus souplement, mais d’un maniement toujours délicat

La réglementation des recours abusifs de l’article L.600-7 du Code de l’urbanisme s’est avérée particulièrement inefficace, n’aboutissant qu’à trois condamnations pécuniaires depuis 2013.

Le projet de loi ELAN prévoit, sur le principe, d’assouplir les conditions d’un tel recours. Les conditions du recours ne devront plus excéder la défense des intérêts légitimes du requérant, mais traduire un comportement abusif de sa part.

Par ailleurs, le projet de loi propose d’indemniser tout le préjudice, comme c’est le cas en droit commun de la responsabilité civile, et plus uniquement le préjudice excessif comme c’est aujourd’hui le cas.

Si les travaux préparatoires montrent clairement l’intention des auteurs du projet de loi, l’efficacité de la rédaction proposée laisse – à ce stade – quelque peu perplexe quant à la répression des recours abusifs.

Un encadrement des transactions

Depuis 2013, les transactions mettant fin à un contentieux doivent être enregistrées auprès des services fiscaux.

Le projet de la loi ELAN étend cette obligation d’enregistrement aux transactions conclues en amont du recours contentieux.

Par ailleurs, il prévoit d’interdire les transactions financières pour les associations. Cette interdiction doit permettre de juguler les pratiques de certaines associations « fictives » constituées par des particuliers malveillants pour contourner les règles de l’intérêt à agir. Le projet adopté à l’Assemblée prévoit à ce jour une exception pour le remboursement des frais engagés pour la défense de l’association au sens de l’article L.761-1 du Code de justice administrative. Voici clairement une porte qui permettra de réintroduire des contreparties financières sous la forme de remboursement des frais de représentation.

Et quoi qu’il en soit, le droit aura toujours des difficultés à appréhender les accords négociés sans écrits entre les constructeurs et les contestataires de leur projet.

* * *

Article rédigé par Me Agnès Boudin Avocat associé