Article publié dans Dalloz Actualités le 9 septembre 2021

Le législateur s’est saisi de la proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat de « renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics » à l’horizon 2030.

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021[1], dans un chapitre « Verdir l’économie », décline les nouvelles obligations des acheteurs, des autorités concédantes et des titulaires.

Les considérations environnementales seront désormais obligatoires lors la procédure de passation et de l’exécution des contrats. En matière sociale, les objectifs fixés sont plus modestes.

Aux racines du processus d’achat : l’environnement au stade de la procédure de passation

Dans un nouvel article préliminaire, le législateur affirme la participation de la commande publique au développement durable, dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales (article L 3-1 CCP).

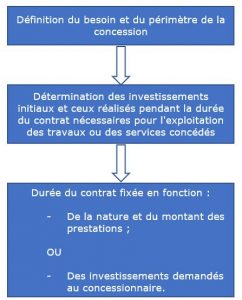

Plus précisément, le législateur impose de nouvelles obligations contraignantes au stade de la définition des besoins et au stade du choix de l’offre[2], qui entreront en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 22 août 2026.

Des précisions sur la définition du besoin

Première étape du processus d’achat, la définition des besoins doit conduire l’acheteur ou l’autorité concédante à préciser la nature et l’étendue de son besoin ainsi que les spécifications techniques nécessaires pour le satisfaire.

Jusqu’à présent, le code de la commande publique prévoyait que seules la nature et l’étendue de ces besoins devaient prendre en compte des « objectifs de développement durable » qui recouvraient des considérations économiques, sociales et environnementales[3].

Cette exigence est désormais élargie aux spécifications techniques qui devront également être définies en fonction de ces objectifs[4]. Et ce pour toutes les catégories d’achat.

Cette nouvelle obligation risque d’être complexe à mettre en œuvre pour certains achats. On pense notamment aux prestations intellectuelles, pour lesquelles la mise en valeur du développement durable n’est pas toujours évidente.

Cette obligation n’est toutefois pas à négliger.

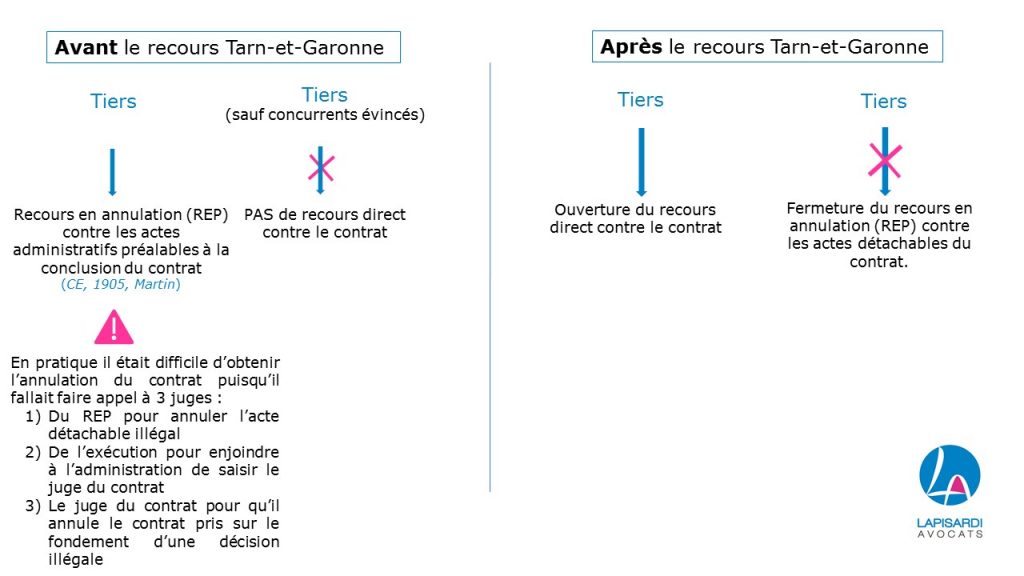

Le juge contrôle la bonne définition des besoins par les acheteurs et les autorités concédantes. Si ce contrôle est réduit à l’erreur manifeste d’appréciation[5], il n’en reste pas moins qu’un besoin imprécis ou incomplet peut conduire à l’annulation d’une procédure de passation[6].

L’environnement s’impose lors du choix des offres

C’est sans doute l’avancée la plus nette en matière de protection de l’environnement.

Jusqu’à présent, l’obligation d’intégrer une dimension « développement durable » dans la définition des besoins n’imposait pas à l’acheteur de prévoir un critère de sélection des offres portant sur le développement durable ou sur l’environnement[7].

La loi Climat revient sur cette position : en 2025 au plus tard, toutes les procédures de passation de tous les marchés publics devront inclure un critère de sélection des offres relatif aux « caractéristiques environnementales de l’offre »[8].

La Convention citoyenne pour le climat avait proposé qu’une pondération minimale de 20 % de ce critère soit inscrite dans la loi.

Assez logiquement, le législateur n’a pas retenu cette proposition : elle aurait été difficilement conciliable avec l’obligation d’adapter la pondération des critères en fonction des caractéristiques propres à chaque marché[9].

Ce nouveau critère obligatoire appelle plusieurs observations.

La formulation du critère « environnemental » devra éviter certains pièges.

On le sait, il ne sera pas possible d’exiger simplement des soumissionnaires qu’ils respectent la réglementation applicable en matière environnementale ou les exigences du cahier des charges. Un tel critère est systématiquement censuré car il relève de la seule conformité des offres[10].

De plus, la formulation du critère environnemental devra veiller à ne pas entrer en contradiction avec les autres objectifs de la commande publique, par exemple en restreignant abusivement la concurrence.

Ainsi, on pourrait imaginer qu’un critère qui se limiterait à comparer la quantité globale de CO2 émise lors du transport de marchandises pourrait pénaliser les entreprises les plus éloignées du lieu de livraison et donc s’apparenter à un critère géographique interdit. A l’inverse, le critère relatif à la quantité de CO2 émise par kilomètre parcouru a déjà été validé par le juge[11].

Enfin, le critère environnemental, bien qu’obligatoire, devra toujours être lié à l’objet du marché et apprécié sur la base d’éléments précis et objectifs.

Par exemple, la notation d’un critère « impact environnemental » sur la base d’un « bilan carbone » dont ni le contenu, ni les modalités d’appréciation n’étaient indiquées, est irrégulière[12].

Sous ses réserves, les possibilités restent très variées.

Le code de la commande publique prévoyait déjà la possibilité d’avoir recours à des critères fondés sur « les performances en matière de protection de l’environnement, (…) la biodiversité, le bien-être animal ».

Et la jurisprudence donne des exemples de critères « environnementaux » réguliers. Par exemple, pour un marché de travaux, les « mesures et démarches adoptées pour diminuer l’impact environnemental des travaux », appréciées notamment au regard « de la diminution du bruit et de la pollution, l’émission de poussières, la propreté du chantier et des accès, la gestion raisonnée des déchets et l’économie d’eau »[13].

Les critères envisageables sont nombreux : chaque étape d’une prestation peut donner lieu à des efforts et à des propositions innovantes des soumissionnaires : les processus de fabrication des matériaux ou des fournitures, les modes de transports et de livraison, la gestion des stockages, des emballages ou des déchets.

Pour les aider dans cette démarche et « dans la définition de leur politique d’achat »[14], la loi Climat impose à l’Etat de mettre à leur disposition au plus tard le 1er janvier 2025 « des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat »[15].

Si la date d’entrée en vigueur du critère environnemental obligatoire reste à définir par décret – au plus tard le 22 août 2026 – il semble préférable de commencer dès à présent à s’approprier ces critères.

Cette période de transition pourra également être l’occasion de former les prescripteurs et les acheteurs au maniement des concepts environnementaux et au choix d’indicateurs pertinents.

La convention citoyenne pour le climat l’avait anticipé en proposant « d’accentuer la formation des fonctionnaires et des élus en charge des marchés publics ».

Reste à le mettre en pratique, dans un contexte où les acheteurs sont déjà soumis à des contraintes nombreuses et à une matière de plus en plus technique.

Au stade de la candidature, un nouveau motif d’exclusion facultatif

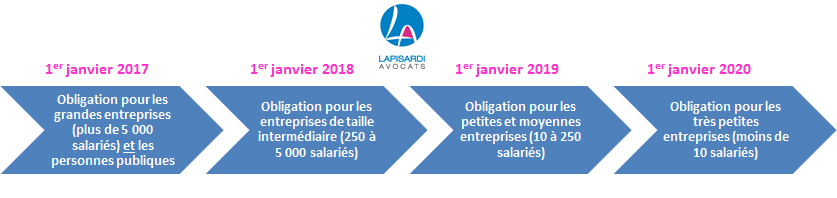

Depuis 2017, les sociétés ou les groupes d’au-moins 5.000 salariés doivent établir et mettre en œuvre un plan de vigilance qui a notamment pour but d’identifier les risques et de prévenir les atteintes graves à l’environnement[16].

La loi Climat permet désormais aux acheteurs et aux autorités concédantes d’exclure de la procédure de passation les entreprises qui ne satisfont pas à cette obligation, sauf si cette exclusion conduit à restreindre la concurrence ou à rendre plus difficile l’exécution des prestations[17].

A noter que ce motif d’exclusion est facultatif : l’acheteur devra apprécier, au regard des éléments dont il dispose et au terme d’une procédure contradictoire, si l’exclusion du candidat doit être prononcée.

Au stade de l’exécution : l’environnement comme obligation contractuelle

En 2018, l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) estimait que seuls 13,6 % des marchés publics contenaient une clause environnementale[18].

La loi Climat entend y remédier : les conditions d’exécution des marchés publics et des concessions devront désormais prendre en compte « des considérations relatives à l’environnement »[19]. Cette obligation ne concerne pas les marchés et les concessions en matière de sécurité et de défense.

Il s’agit de la conséquence logique de l’insertion de la logique environnementale au stade de la définition des besoins et du choix des offres.

Cette exigence générale s’inscrit dans la continuité des nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG)[20] qui contiennent tous une « clause environnementale générale ».

Les acheteurs pourront utilement s’appuyer sur les exemples d’objectifs environnementaux listés par les CCAG pour rédiger leurs clauses, comme la réduction des prélèvements des ressources, le recyclage ou les économies d’énergie.

Préparer l’avenir : les outils de suivi et de programmation en matière environnementale

A compter du 1er janvier 2023, les schémas de promotion des achats publics socialement responsables (SPASER) devront intégrer une dimension sociale et environnementale et des objectifs précis.[21]

Si l’objectif est louable, il se heurte à une double limite.

D’abord, le SPASER ne concerne qu’un nombre réduit d’acheteurs ; seuls les acheteurs dont le montant annuel total des achats dépasse les 100 millions d’euros hors taxes sont concernés.

Ensuite, la mise en place de cet outil est laborieuse. Au 31 décembre 2019, seuls 20 % des collectivités soumises à l’adoption d’un SPASER en avait adopté un.

Concernant les concessions, le rapport annuel devra désormais intégrer les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique[22].

Des objectifs beaucoup plus modestes en matière sociale

La loi Climat assigne également aux acheteurs des obligations en matière sociale, dont la valeur contraignante est toutefois à relativiser.

Au plus tard en août 2026, les clauses contractuelles des marchés et des concessions devront désormais prendre en compte « des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées »[23].

Cette obligation est toutefois doublement à relativiser.

D’abord, elle ne concerne que les contrats dont la valeur dépasse les seuils européens, c’est-à-dire 5 350 000 € HT pour les concessions et les marchés de travaux et 139.000, 214.000 et 428.000 euros HT pour les autres marchés.

Ensuite, la liste des exceptions à cette obligation risque d’atténuer sa valeur contraignante. Ainsi, un acheteur pourra échapper à cette obligation pour des motifs larges, notamment si le marché porte sur une solution immédiatement disponible ou si cette clause n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché.

Alexandre Delavay, avocat à la Cour, Cabinet Lapisardi Avocats

[1] Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

[2] Les marchés publics et les concessions de défense ou de sécurité ne sont pas concernées par ces obligations et ne seront pas traités dans le présent article

[3] L.2111-1 code de la commande publique

[4] Article II. 1° et III 1° de la loi – articles L.2111-2 pour les marchés et L.3111-2 pour les concessions

[5] CE, 12 octobre 2013, n°368846

[6] CE, 15 novembre 2017, Commune du Havre, n° 412644

[7] CE, 23 novembre 2011, n°351570

[8] Article 35 II 6° et III 4° de la loi – article L. 2152-7 pour les marchés et L.3124-5 pour les concessions

[9] CJCE, 4 décembre 2003, « EVN et Wienstrom », C-448/01, points 39 à 43 ; CE, 10/06/2020, 431194

[10] CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313

[11] TA Nice, ord., 20 janvier 2015, n° 1202066

[12] CE, 15 février 2013, n°36392

[13] TA Caen, ord., 31 mai 2013, n°1300854

[14] DAJ Bercy, Fiche explicative Loi Climat, 24 aout 2021

[15] Article 36 de la loi

[16] L225-102-4 code de commerce

[17] Article 35 II 5° et III 6° de la loi – futurs articles L.2141-7-1 pour les marchés et L. 3127-7-1 pour les concessions

[18] OECP, Étude sur les pratiques des acheteurs en matière d’accès des TPE/PME à la commande publique, d’achats innovants et d’achats durables, juin 2020, p. 9

[19] Article 35 II 3° et III 2° de la loi – futurs articles L.2111-2 al. 2 pour les marchés et L. 3114-2 pour les concessions

[20] Arrêtés du 30 mars 2021 relatifs aux CCAG-FCS, Travaux, MI, MOE, TIC et PI.

[21] Article 35 II 2° de la loi – article L. 2111-3 du code de la commande publique

[22] Article 35 III 5° de la loi – article L. 3131-5 al.1

[23] Article 35 II 4° et III 3° de la loi – futurs articles L. 2112-2-1 pour les marchés et L. 3114-2-1 pour les concessions