La gestion de la rareté de l’eau et l’objectif de bon état écologique des cours d’eau sont, du moins sur le principe, des sujets de consensus.

Mais plus concrètement, comment faire ?

Deux outils intéressants soutiennent la politique de l’eau en France :

- Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

- Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Ces schémas viennent impacter de nombreux documents de planification et décisions administratives.

Le SDAGE et le SAGE, qu’est-ce que c’est ?

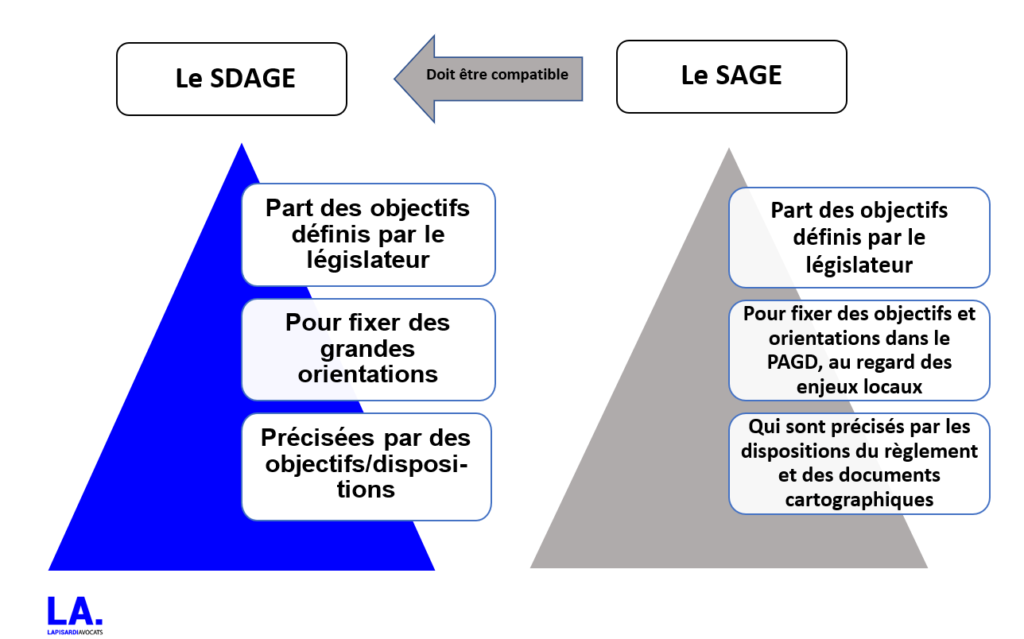

Le SDAGE : un document de planification à l’échelle du bassin versant.

Les bassins versants sont des portions de territoire dans lesquelles toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure. Ils sont au nombre de 12, dont 6 en métropole.

Vous pouvez consulter la carte de ces bassins sur le site https://www.eaufrance.fr/vers-le-bon-etat-des-milieux-aquatiques.

Pour chacune de ces portions de territoire, un comité de bassin élabore un SDAGE.

C’est un document de planification qui détermine des grands axes, des objectifs et des actions à mener au cours des 6 prochaines années pour aller vers le « bon état des eaux » – objectif assigné par l’Union européenne.

Le SAGE : un document de planification locale.

Toute la France n’est pas couverte par un SAGE. Il est élaboré uniquement lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du SDAGE et du bon état des eaux au regard des enjeux locaux.

Il est composé :

- D’un plan d’aménagement et de gestion des eaux (PAGD), qui fixe ses objectifs et les grandes orientations;

- Et d’un règlement, qui comporte des règles précises (art.212-5-1 du Code de l’environnement).

Il doit par ailleurs être compatible avec le SDAGE.

Quels documents de planification et décisions administratives doivent respecter le SDAGE et le SAGE et à quel degré ?

Le SDAGE et le SAGE ne sont pas opposables à tous les documents de planification et à toutes les décisions administratives.

Ils sont opposables aux seuls documents de planification et décisions administratives pour lesquelles la loi prévoit une obligation de compatibilité, c’est-à-dire une obligation de ne pas contrarier les objectifs du SDAGE ou du SAGE.

Pour les décisions IOTA, le législateur a prévu une obligation renforcée de conformité avec le SAGE. C’est-à-dire que ces décisions doivent respecter les précisions précises fixées par ce règlement.

IOTA : une obligation de conformité et des obligations de compatibilité.

Les IOTA sont les installations, travaux, ouvrages ou activités touchant le domaine d’eau. Listés dans le code de l’environnement, ils doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration.

Compte tenu de leur objet même qui touche directement le milieu aquatique, les autorisations ou décisions prises sur une déclaration IOTA doivent :

- Être compatibles avec le SDAGE ;

- Être compatibles avec le PAGD du SAGE ;

- MAIS être conformes au règlement du SAGE et à ces documents graphiques (art. L212-5-2 du code de l’environnement ; CE, 25 septembre 2019, n°418658).

L’appréciation de ces liens de conformité et de compatibilité est exposée ci-après.

Documents de planification et décisions prises dans le domaine de l’eau : une obligation de compatibilité dans certains cas.

Il existe de nombreux documents de planification.

Nous vous avons dressé une liste des principaux documents soumis à une obligation de compatibilité avec le SDAGE et le SAGE.

Et les autorisations d’urbanisme ?

Les SDAGE et SAGE ne sont pas opposables aux permis de construire (CAA Nancy, 22 janvier 2015, n°14NC00890). Cependant, cela ne signifie pas qu’ils n’ont aucun impact sur les autorisations d’urbanisme.

- D’une part, le PLU, soumis à une obligation de compatibilité, peut reprendre des éléments du SDAGE. Ils seront alors directement opposables aux autorisations d’urbanisme.

- D’autre part, ce document est certes un document juridique, mais c’est aussi un document scientifique objectif. Il peut constituer une donnée, pour le juge, pour apprécier si un projet porte atteinte à la sécurité des personnes, et éventuellement l’annuler sur le fondement de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme (CAA Nancy, 24 juin 2004, n°00NC01540).

Comment apprécier la conformité ou la compatibilité au SDAGE ou au SAGE ?

L’appréciation d’un lien de conformité est assez simple pour le juriste. Il signifie que l’acte examiné doit respecter à la lettre les dispositions du document de référence.

La notion de compatibilité est plus complexe.

Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion, dans son arrêt du 21 novembre 2018, n° 408175, de préciser comment apprécier cette compatibilité.

Il ne faut pas rechercher si la décision est conforme à un objectif précis, mais faire une analyse globale.

Compte tenu des décisions rendues en matière de SDAGE et d’après notre expérience, la compatibilité d’un projet par rapport au SDAGE ou au SAGE, peut s’apprécier au regard des critères suivants :

- Les objectifs impactés.

Le projet risque de converger vers une incompatibilité :

-

- S’ils sont nombreux.

- S’ils sont importants. C’est le cas si un objectif se retrouve dans plusieurs objectifs précis (voir, en ce sens, CAA Lyon, 21 mai 2019, n°18LY04149).

- Le degré de méconnaissance des objectifs (voir, en ce sens, CAA Lyon, 21 mai 2019, n°18LY04149).

Ce degré s’apprécie par rapport à tout le territoire couvert par le SDAGE.

Par exemple, si le SDAGE protège les zones humides et que votre projet détruit ces zones dans une proportion importante par rapport au territoire couvert par le SDAGE, il y a un fort risque d’incompatibilité.

- L’intérêt général. Ce critère devrait être pris en compte à la marge et pourrait influer pour des situations intermédiaires (voir, par analogie, avec CE, 18 décembre 2017, n°3952).

La jurisprudence aura probablement l’occasion de préciser ces différents points.

Agnès Boudin, Avocat associé et Anne Migault, Avocat à la Cour

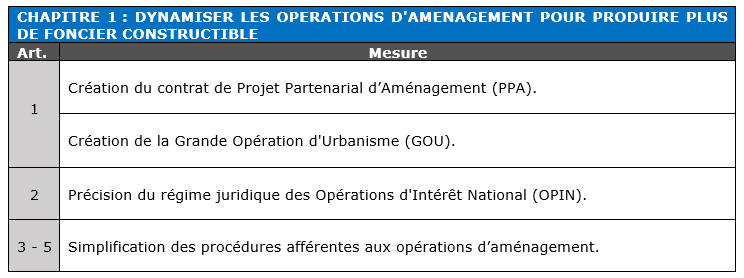

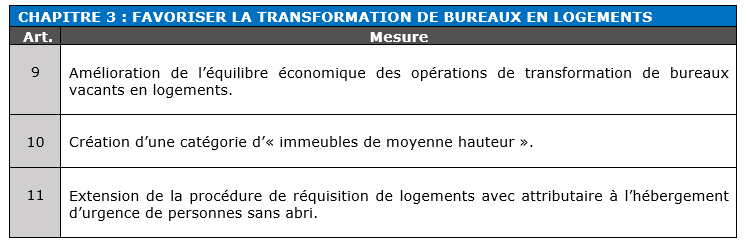

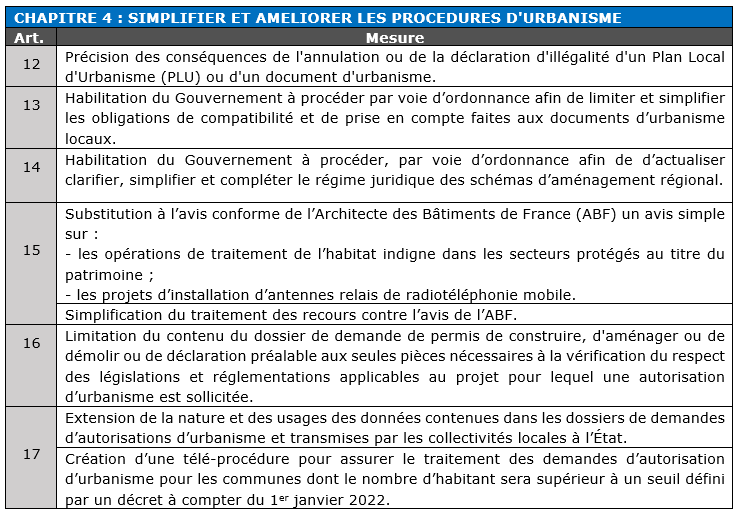

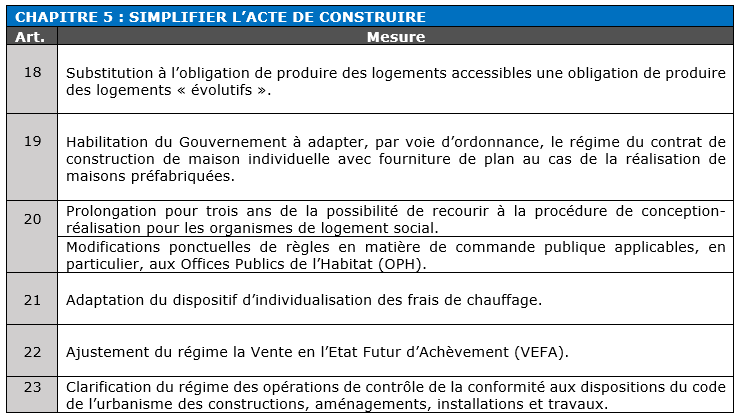

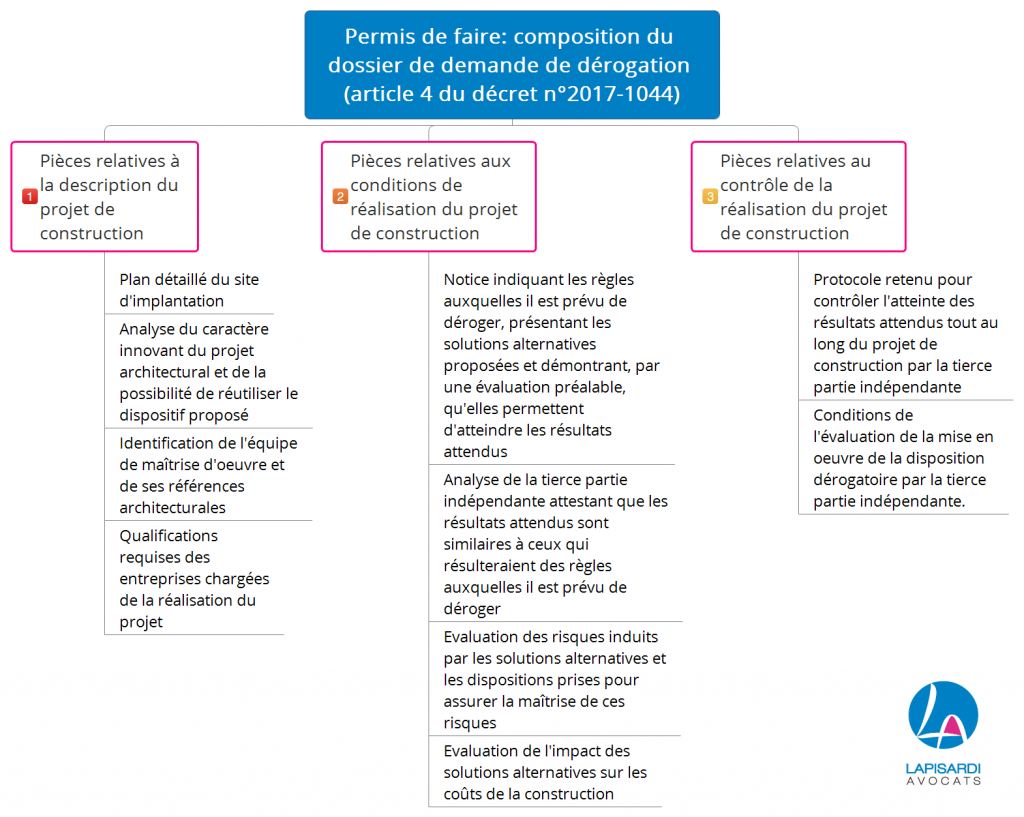

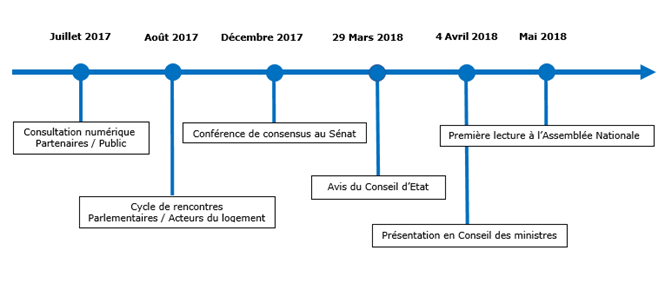

Ambitionnant de provoquer un « choc d’offre » de logement, il est organisé en quatre titres, respectivement intitulés :

Ambitionnant de provoquer un « choc d’offre » de logement, il est organisé en quatre titres, respectivement intitulés :