Voir notre article en format PDF

L’objectif croissant de transparence de la vie publique conduit à accorder une importance particulière à la diffusion des données publiques. Longtemps circonscrit à l’Etat et quelques collectivités, l’open data tend aujourd’hui à se généraliser à toutes les collectivités. C’est l’objectif que se fixe la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique et le décret d’application n°2016-1922 du 28 décembre 2016 qui consacrent l’obligation de publication en ligne des documents administratifs.

Le principe : l’obligation de mise en ligne des documents administratifs

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique rend obligatoire à l’Etat, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux autres personnes de droit public ou aux personnes de droit privé en charge d’une mission de service public, la publication en ligne de certains documents :

-

Les documents qui font l’objet d’un droit d’accès aux documents administratifs (ex : les documents considérés comme communicables à l’issue d’une procédure devant la CADA) ;

-

Les documents qui figurent dans le Répertoire des Informations Publiques (RIP). Il s’agit d’un recueil de documents classés par thème contenant des informations publiques. Par exemple, dans le cadre de ce RIP, au thème marchés publics, figurent le vadémécum des marchés publics de 2015 et le guide sur l’achat public innovant ;

-

Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;

-

Les données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ;

-

Les algorithmes qui fondent les décisions individuelles doivent également être publiés. C’est le cas, par exemple, des algorithmes qui déterminent le calcul de l’impôt.

Toutefois, deux exceptions existent :

1. Les documents qui ne peuvent pas être communiqués

Ne sont pas publiés les documents administratifs qui actuellement ne peuvent pas être communiqués, c’est-à-dire :

♦ Ceux qui, pour des raisons tenant notamment à la sûreté de l’Etat, à la politique extérieure, à la défense nationale ou encore au fait qu’ils contiennent des secrets protégés par la loi, ne sont pas communicables (L311-5 CRPA) ;

♦ Ceux qui seraient susceptibles de porter atteinte à la vie privée, au secret médical mais également au secret des affaires (à savoir « le secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles») et qui ne sont communicables qu’à l’intéressé.(L311-6 CRPA).

Il convient tout de même de préciser que certains documents ne pourront être diffusés que sous réserve d’anonymisation ou d’occultation de certaines mentions.

2. Certaines administrations ne sont pas concernées

Par ailleurs, la loi précitée prévoit deux exceptions à cette obligation de diffusion en ligne des documents administratifs.

- Pour les collectivités territoriales de moins de 3.500 habitants

- Pour les personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à 50 (seuil fixé par le décret du 28 décembre 2016).

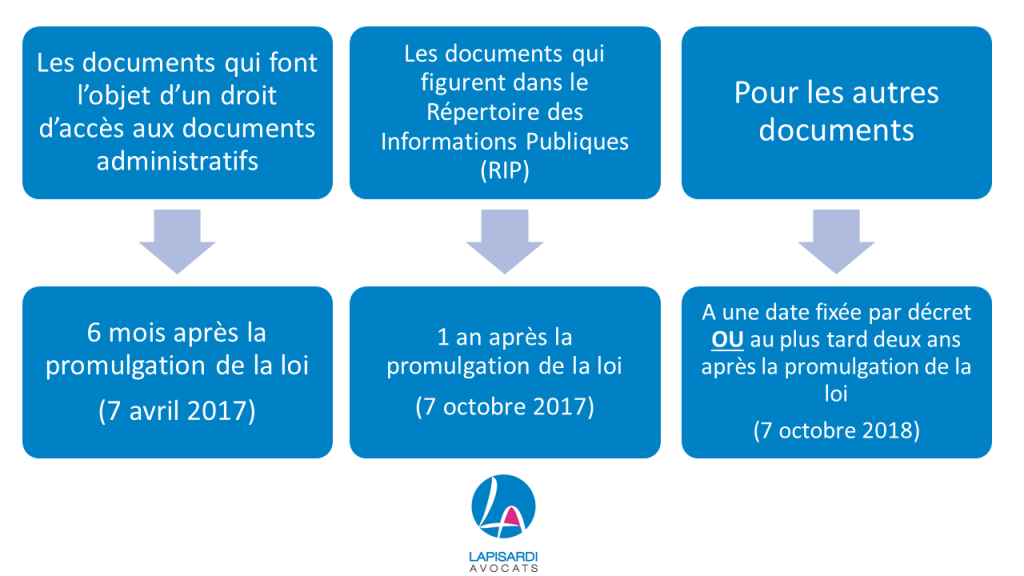

Une obligation de mise en ligne différée dans le temps

Néanmoins, cette publication en ligne des documents administratifs n’est pas immédiate. En effet, l’article 8 de la loi précitée, prévoit un calendrier pour la mise en œuvre de cette obligation :

Article rédigé par Alexandre Delavay, Avocat à la Cour et Anne Villalard, stagiaire en Master II Pro Droit public des affaires (Paris I)