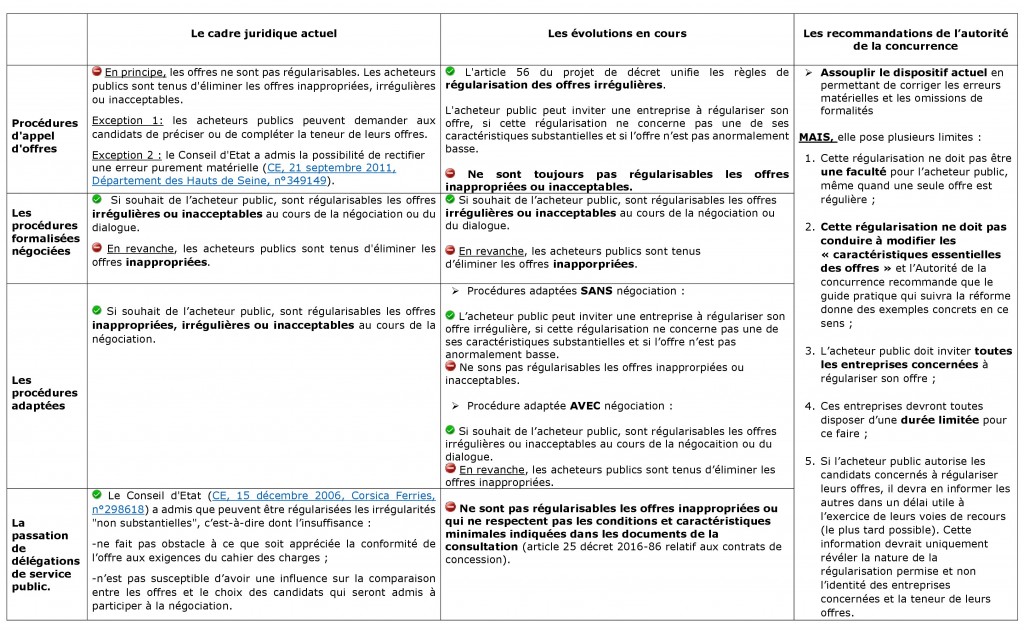

Pour mémoire, une offre « non conforme » est une offre qui est :

-soit irrégulière, si tout en apportant une réponse au besoin de l’acheteur public, l’offre est incomplète et ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

-soit inacceptable, si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas à l’acheteur public de la financer.

-soit inappropriée, si elle apporte une réponse sans rapport avec le besoin de l’acheteur public et peut par conséquent être assimilée à une absence d’offre (article 35 du CMP).

La Commune de Saint-Germain-en-Laye s’interrogeait sur le traitement de ces offres au regard des règles de la commande publique qui aboutissent, dans certains cas, à rejeter des offres pour des irrégularités minimes.

Interrogée dans le cadre de son rôle de conseil, l’Autorité de la concurrence vient de rendre un avis intéressant à plus d’un titre (avis n° 16-A-05 du 15 février 2016).

-Elle rappelle le droit actuel sur le traitement de ces offres en mettant en évidence le fait que ces offres ne sont pas traitées de la même façon selon la catégorie de contrats et la procédure de passation ;

-Les retours d’expérience des acteurs publics et des entreprises montrent que les acteurs sont très réservés sur une évolution du dispositif actuel en y voyant le risque d’une violation du principe d’égalité entre les candidats

Cet avis peut ainsi être résumé :

Article rédigé par Sophie Lapisardi, Avocat associée et Mickael Laurent, stagiaire au Cabinet -Master 2 Droit public des affaires.