Les modifications des marchés publics et des concessions sont prévues aux articles L.6, L.2194-1 et suivants, L.2394-1 à L2394-2 ; L.3135-1 et suivants ; R.2194-1 et suivants, R.2394-1 ; R.3135-1 et suivants du code.

Quels sont les apports de cette codification ?

1.La confirmation qu’on entend par modifications les avenants et les modifications unilatérales (modifications à l’initiative de la personne publique pour les contrats administratifs).

2.Les 6 cas de modifications sont renommés

Les 6 cas existants sous les ordonnances et les décrets sont conservés mais leur dénomination est modifiée pour une lecture plus aisée :

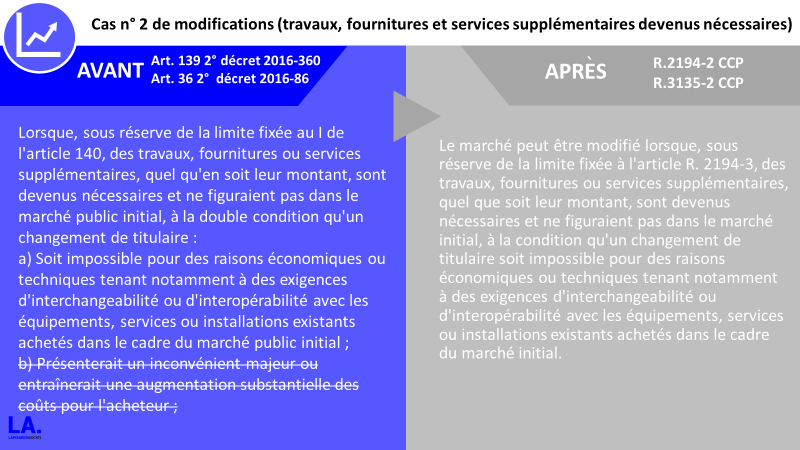

3.Il sera désormais plus facile de modifier un contrat pour des travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires

3.Il sera désormais plus facile de modifier un contrat pour des travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires

Le code supprime une des conditions antérieures pour la mise en œuvre de cette modification :

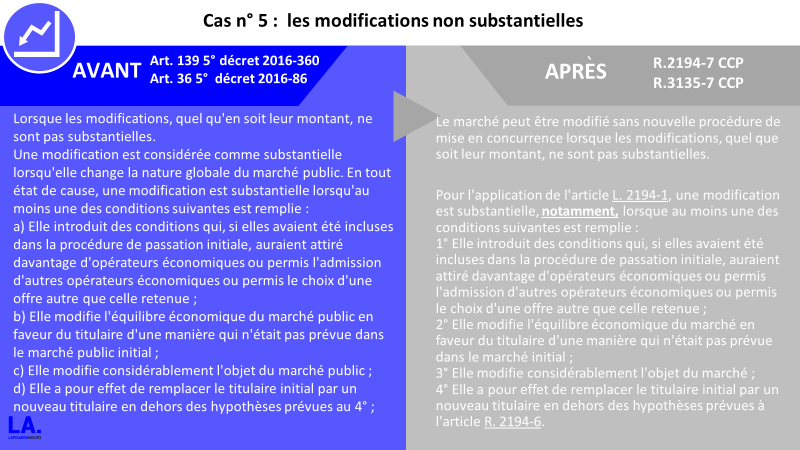

4. En revanche, il est désormais plus difficile de recourir au cas n° 5 portant sur les modifications non substantielles, faute de liste limitative (ajout du terme « notamment ») :

4. En revanche, il est désormais plus difficile de recourir au cas n° 5 portant sur les modifications non substantielles, faute de liste limitative (ajout du terme « notamment ») :

_______________________________________

Article rédigé le 20 mai 2019 par Sophie Lapisardi, avocat associée et Anne Villalard, juriste

Le code de la commande publique (CCP) a créé un nouveau cas de « petits lots ». Ces lots sont des marchés publics qui peuvent être conclus selon des règles de publicité et de mise en concurrence plus souples, sous certaines conditions.

Il existe désormais deux catégories de petits lots/marchés :

1°) Les petits marchés qui peuvent être passés selon une procédure adaptée (article R.2123-1)

Quand un acheteur lance une procédure de passation selon une procédure formalisée, (exemple : un appel d’offres), il peut isoler un ou plusieurs lots qu’il peut conclure après une procédure adaptée, si deux conditions sont réunies :

- Chaque lot est d’une valeur estimée inférieure à 80.000 euros HT pour les fournitures et services et 1.000.000 euros HT pour les travaux

- Le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots

2°) Les petits marchés qui peuvent être passés sans publicité ni MEC préalables (article R.2122-8)

C’est une des nouveautés du code !

L’acheteur public peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans deux cas :

- pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est < à 25 000 € HT (même si l’acheteur a déjà conclu d’autres marchés pour des prestations homogènes, pour un montant ≥ à 25 000 € HT);

- ou pour les lots dont le montant est < à 25 000 € HT si le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots

Dans tous les cas, l’acheteur doit veiller à trois choses :

- choisir une offre pertinente,

- faire une bonne utilisation des deniers publics

- et à ne pas conclure de marché systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Article rédigé le 8 avril 2019 par Sophie Lapisardi, avocat associée et Anne Villalard, juriste

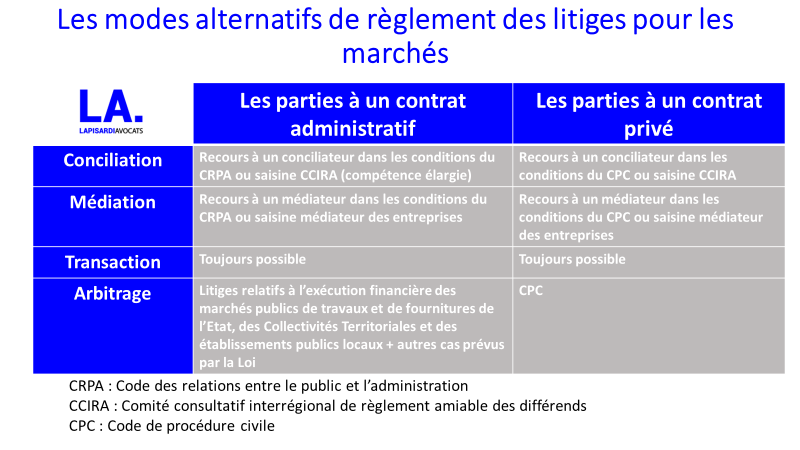

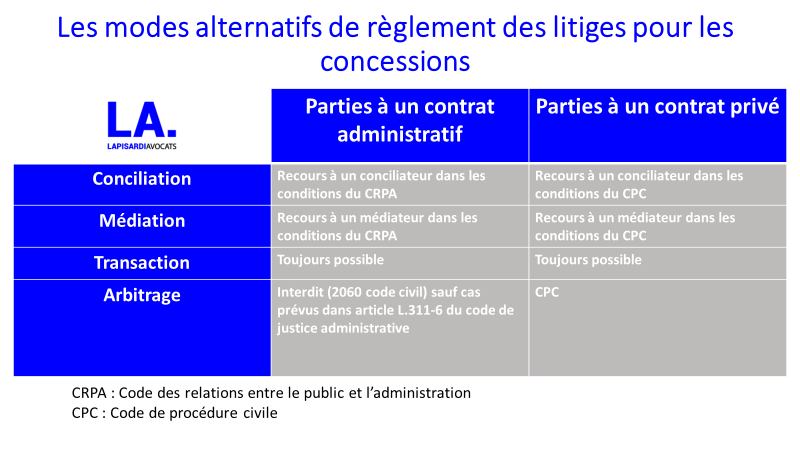

Le code réunit les règles relatives aux règlements amiables des litiges pour les marchés publics et les concessions. Les règles sont différentes selon que :

- Le contrat est un marché public ou une concession ;

- et qu’il s’agit d’un contrat administratif ou d’un contrat privé.

Attention ! Le CCP vient modifier les effets de la saisine du CCIRA et du médiateur des entreprises sur le délai de prescription pour les marchés publics. Celui-ci est désormais suspendu et non interrompu.

Attention ! Le CCP vient modifier les effets de la saisine du CCIRA et du médiateur des entreprises sur le délai de prescription pour les marchés publics. Celui-ci est désormais suspendu et non interrompu.

Article rédigé le 4 avril 2019 par Sophie Lapisardi, avocat associée et Anne Villalard, juriste

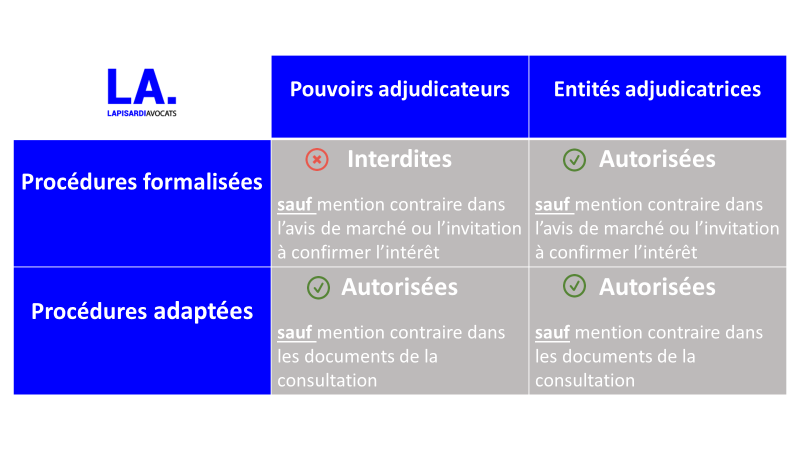

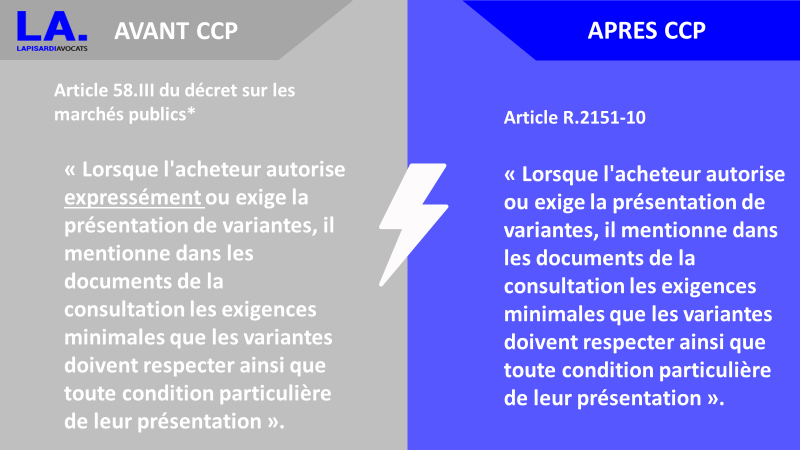

C’est une des surprises du code de la commande publique (CCP). Désormais, si l’acheteur public veut autoriser des variantes*, il devra toujours le faire explicitement.

Explications :

Le CCP précise qu’il existe deux catégories de variantes :

1.Les variantes autorisées (article R.2151-8 CCP)

Dans les trois cas mentionnés en vert ci-dessus les variantes sont donc implicitement autorisées. Il suffit que l’acheteur public ne précise rien dans les documents de la consultation pour que les candidats présentent une variante.

2.Les variantes imposées

Si l’acheteur exige la présentation d’une ou plusieurs variantes, il doit l’indiquer (article R.2151-9 CCP) :

- Soit dans l’avis d’appel à la concurrence,

- Soit dans l’invitation à confirmer l’intérêt

- Soit, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.

Et dans tous les cas, l’acheteur doit mentionner dans les documents de la consultation (article R.2151-10 CCP) :

- les exigences minimales que les variantes doivent respecter

Par exemple, les articles du CCTP qui peuvent être modifiés.

- et la ou les condition(s) particulière(s) de leur présentation,

Par exemple, si la présentation d’une offre de base est obligatoire.

Conclusion : Si l’acheteur est obligé de mentionner ces informations quand il autorise ou impose une variante, on ne peut donc plus vraiment parler de variantes implicitement autorisées.

C’est une modification par rapport au droit existant, liée à la suppression d’un mot :

* Pour mémoire, les variantes modifient les spécifications prévues dans la solution de base décrite dans le dossier de consultation

Article rédigé le 3 avril 2019 par Sophie Lapisardi, avocat associée et Anne Villalard, juriste

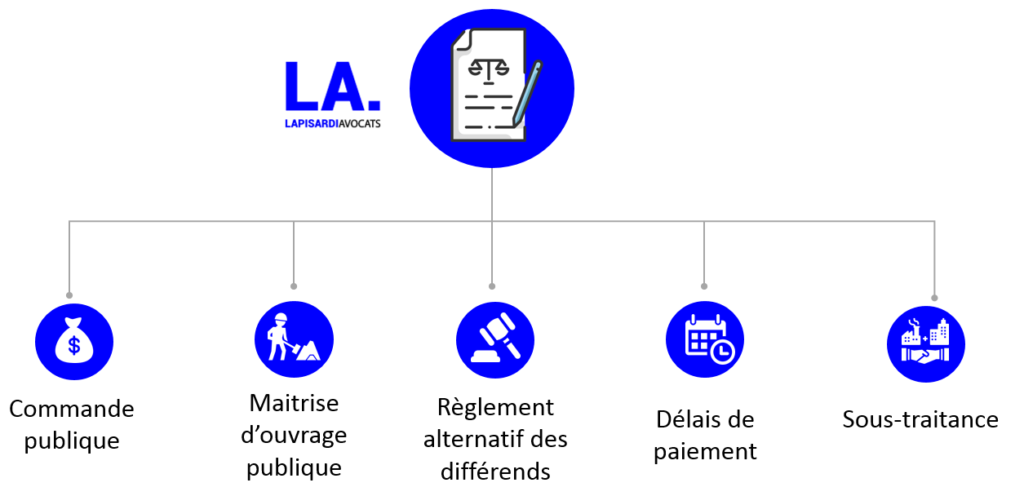

Le #CCPenClair : votre GPS pour vous repérer dans le code de la commande publique

Pour vous repérer, cherchez la lettre et les chiffres :

Article rédigé le 3 avril 2019 par Sophie Lapisardi, avocat associée et Anne Villalard, juriste

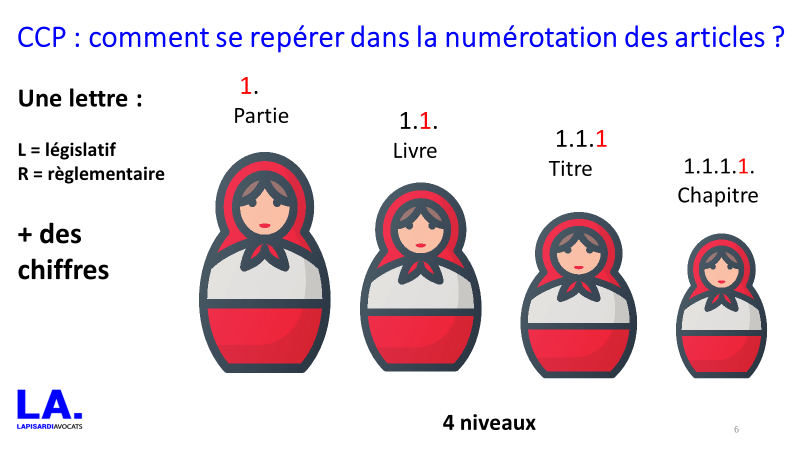

Ça y est, il est arrivé et même entré en vigueur depuis le 1er avril 2019 ! Le code de la commande publique (CCP) réunit enfin toutes les règles relatives aux marchés publics et aux concessions.

Le CCP c’est :

- 1747 articles

- Des annexes (17 arrêtés et 5 avis)

C’est un condensé de :

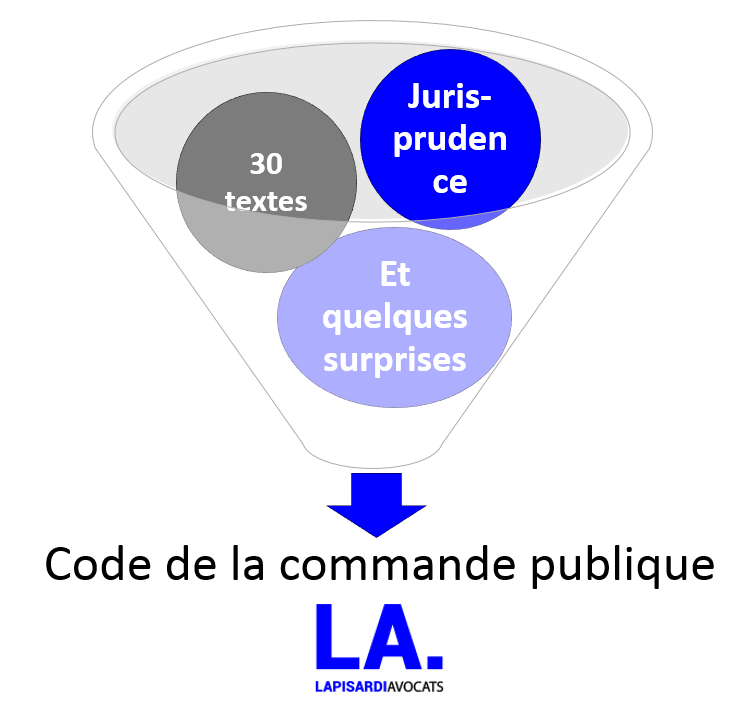

Les textes codifiés peuvent être classés en 5 catégories :

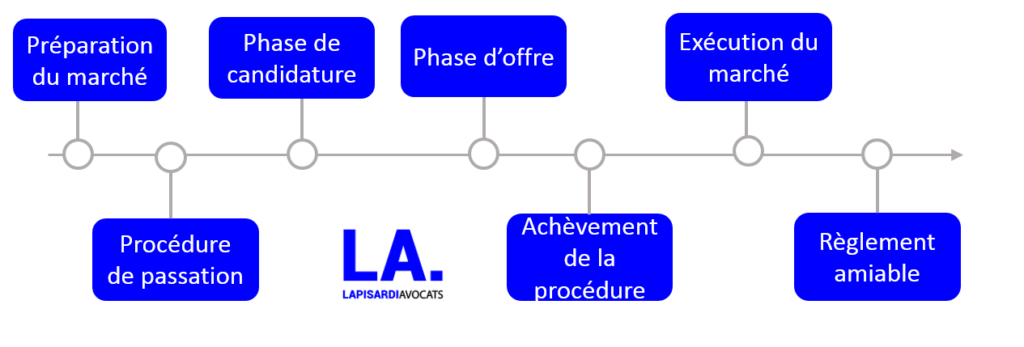

Et il est structuré selon la vie du contrat :

Le CCP est présenté comme une codification « à droit constant » mais nous souhaitions en avoir le cœur net. Aussi, nous l’avons passé au crible en le comparant aux textes existants.

Résultat : A quelques jours de Pâques, nous pouvons dire que comparer le CCP au droit existant avant sa publication, c’est un peu comme une chasse aux œufs ! Nous allons de surprise en surprise, avec le sentiment d’avoir oublié une modification dans un recoin.

C’est ce travail que vous retrouverez dans nos prochains articles avec l’objectif de vous présenter les règles applicables aux contrats de la commande publique de manière claire et efficace.

Pour ne rien manquer des informations à venir, deux solutions :

- Nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Linkedin ;

- S’abonner à notre lettre d’information ici.

Article rédigé le 3 avril 2019 par Sophie Lapisardi, avocat associée et Anne Villalard, juriste

Cette obligation, aussi appelée « obligation de décoration », consiste à consacrer 1 % du coût d’une construction publique à la commande ou à l’achat d’une ou plusieurs œuvres d’art originales à des artistes vivants et destinées à être intégrées à l’ouvrage ou à ses abords.

Le contrat conclu avec l’artiste est un marché public. La procédure de sélection doit, depuis la réforme des marchés publics de 2016, respecter les règles générales des marchés à procédure adaptée (Mapa). Cela assure une meilleure publicité, gage d’une plus grande diversité d’œuvres. Mais complexifie le dépôt des candidatures pour les artistes.

Déjà handicapé par la baisse des dotations aux collectivités, le dispositif souffre aussi d’une réalité à laquelle sont confrontées les 12 300 œuvres installées sur tout le territoire : leur vieillissement. Sans volonté politique et remise à plat de ce dispositif, sa mise en œuvre restera insatisfaisante.

Pour en savoir plus, voir l’article publié dans Le Moniteur le 13 juillet 2018

La loi pour un Etat au service d’une société de confiance vise à instaurer une relation de confiance entre l’Administration et ses usagers.

Pour remplir cet objectif, elle a créé une série de mécanismes tendant à accompagner les administrés dans leurs démarches notamment grâce à des prises de position de l’Administration.

C’est ainsi, par exemple, que la pratique du rescrit a été étendue dans de multiples domaines tels que la fiscalité, le commerce ou encore l’urbanisme.

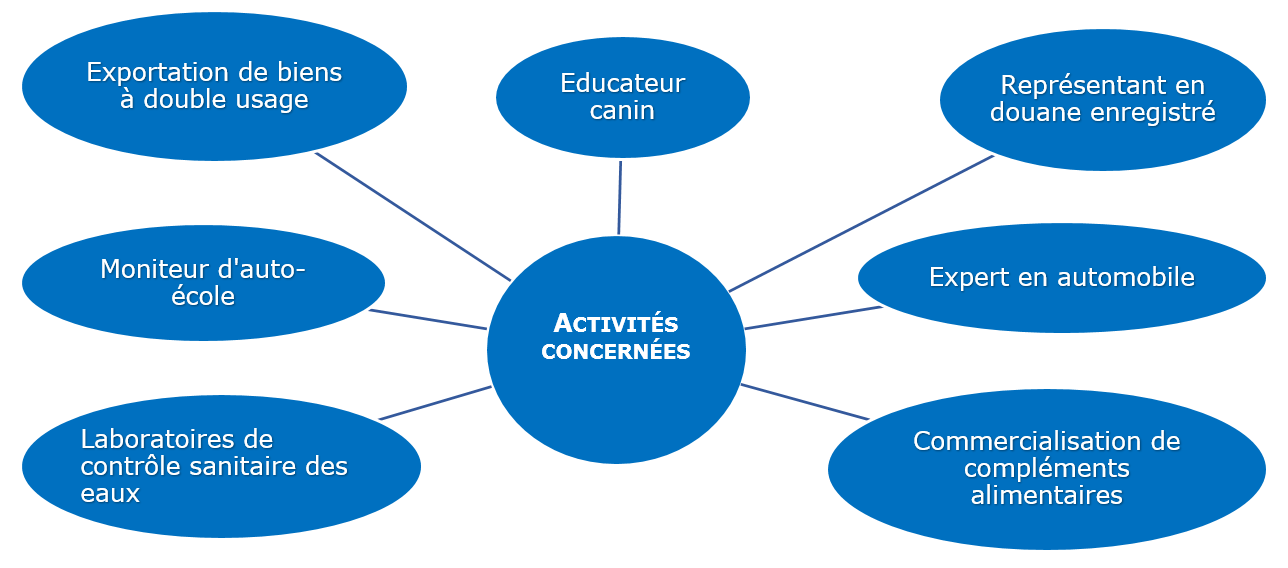

Et c’est suivant la même logique qu’a été créé le certificat d’information (article 23), dispositif permettant de sécuriser la situation des usagers souhaitant se lancer dans certaines activités relevant d’une liste établie par le décret n° 2018-729 du 21 août 2018.

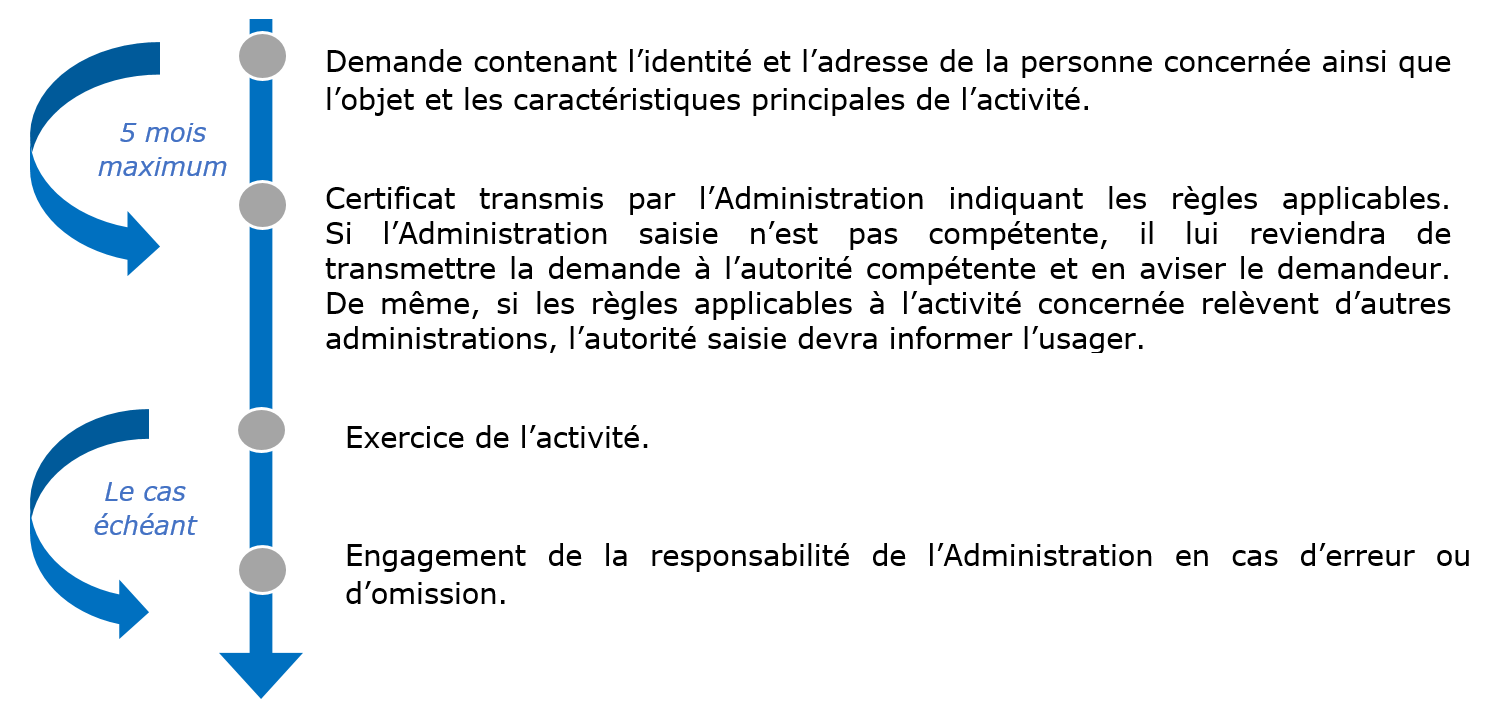

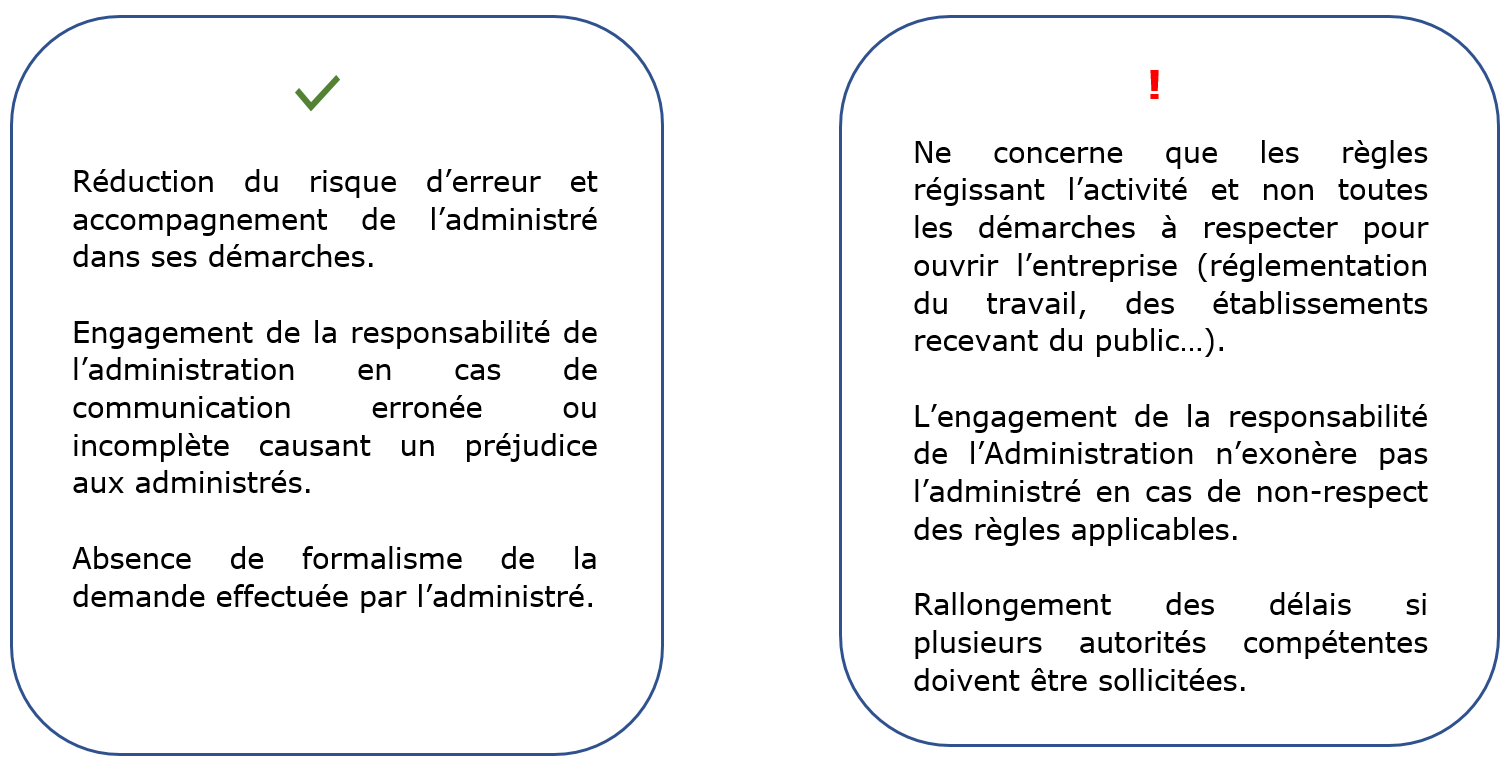

En quoi consiste le certificat d’information ?

Le certificat d’information permet d’obtenir, préalablement à toutes démarches, un document de l’administration détaillant l’ensemble des règles applicables à une activité. Par ce document, l’Administration s’engage à délivrer une information complète et exacte. A défaut et en cas de préjudice, sa responsabilité pourra être engagée. Le décret du 21 août 2018 liste les activités bénéficiant de ce dispositif.

Quelles sont les modalités de délivrance du certificat d’information ?

Ainsi, toute personne souhaitant exercer une des activités mentionnées précédemment a la possibilité de demander un certificat d’information à l’administration compétente.

Quel est l’intérêt du certificat d’information ?